これはbeforeの写真

ちょっとモダンな感じになりました。うちは築約150年の古民家なので、昔の持ち味を生かしつつも家の中はいろいろと手が入っています。

今はサンルームを制作中。冬の間、夫は薪を集めたり大工仕事をしたりしています。これが完成すると晴れの日は冬もぽかぽかのはず・・・楽しみです。

このたび「農家かあさんのおいしい365日」(塩沢槙 著・淡交社)という本が発売されました。

いろんな野菜、果物、卵など、全国の農家を取材して、それらのこだわった作り方や作物に込められた思い、農家の暮らしぶりなどが綴られています。そして農家ならではの意外なレシピ・おいしいレシピもたくさん掲載されています。

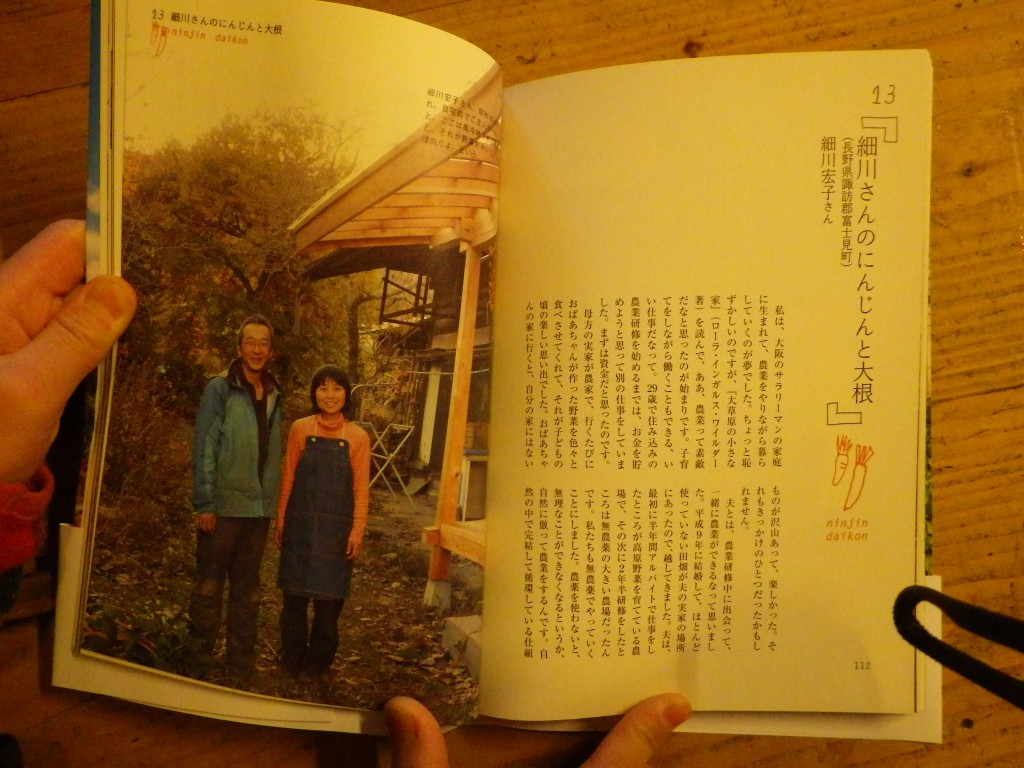

その中の”細川さんのにんじんと大根” というテーマで10ページほど掲載していただいています。

作者の塩沢さんが取材に見えたのは11月半ばころ。畑はもう終わりかけの時期だったので、野菜の写真がどうかなと不安でした。

畑を数か所回って写真を撮り、料理を5品作って撮影、話をしながら録音、と塩沢さんも私も超ハードな一日。

でも、段取りよくてきぱきこなされる彼女の仕事ぶりを見て、さすがプロだなあ~と感心しました。足手まといにならないように必死で料理を作り、カメラの前で作り笑いを浮かべる私・・・。取り留めのない私の話を、語ったような文章にうまくまとめられていて、写真もとても美しくてびっくり。ちなみにレシピは、うちの野菜を買って下さっているお客様から教えていただいたものが多いです。

他の方々のところも、作物を作る情熱や農家の厳しくも豊かな暮らしぶりなどが、ひしひしと伝わってきて、とても興味深いです。自分のところは少し恥ずかしいのですが、ぜひ手にとってごらんいただければうれしいです。

冬の大事な仕事は、お醤油をしぼることと、お醤油の仕込み、味噌の仕込みです。

昨日はお醤油しぼりをしました。お友達も2名応援に駆けつけてくれました。

仕込んだ後、時々かき混ぜながら2年間樽でじっくり熟成させておいたものを搾ります。

もろみを約60度まで温めます。こうすると搾りやすくなります。

酒袋に温めたもろみを少しずつ小分けにして入れてゆきます。

上から重しをかけて搾ります。この搾る道具は「ふね」といいます。

搾っただけの「生醤油」を少しとっておいて、後は保存性を高めるために80度まで温める作業、「火入れ」をします。

ビール瓶につめて栓をして出来上がりです。今年は大豆半斗、小麦半斗の醤油麹から、約7.5升搾れました。

早速夕飯に手打ちうどんを作って、生醤油を回しかけていただきました。ほんのり甘くて旨みのいっぱい詰まったお醤油です。

この搾りかすに塩水を混ぜて1ヶ月くらいおいてから、もう一度搾ります。これは2番醤油と言って、煮物などに使います。

時間の余裕がある冬のお楽しみで、毎年楽健寺酵母のパンを作ります。

まずは元種作り。ご飯、りんご、大和芋、人参、砂糖、小麦粉と、ごくごく少量の天然酵母を入れ醗酵させます。次回からは元種に材料を継ぎ足しながら作ってゆきます。

ぶくぶくと、醗酵してきました。びんの蓋を持ち上げるほどの醗酵力です。

一時醗酵の途中。赤ちゃんの肌のようにふかふかのもちもちです。市販の天然酵母で作った生地と比べて、もっちり感が明らかに違います。

ダッチオーブンに生地を詰め、薪ストーブに入れて焼いてみました。

それぞれにとってもおいしいです。

生地に砂糖を少し入れますが、パン自体にしっかりとしたおいしさがあって、味に深みがあるので、ジャムやバターは不要です。

パンって作っている時も、食べている時もとっても幸せ。次はどんなパンを焼こうかな。

ムロの中にしまっておいたサツマイモが沢山ありまして、干しいもを作りました。

ムロの中にしまっておいたサツマイモが沢山ありまして、干しいもを作りました。

まず、サツマイモをよく洗って、傷んだところを取り除いて、蒸し器で蒸します。

きっとこのブログを見ている方は「優雅なスローライフでいいわね」と思われているかもしれません。

しかし、サツマイモが50キロ近くあるんです!! しかも今まで忙しくてやる余裕がなかったので、寒さでどんどん傷みが進行してしまって・・・。 捨てるのももったいないので、しぶしぶ作っているという感じです。子供たちが喜んで食べてくれるのが救いです。うちのサツマイモはすごく甘いので、干しいもにしてもとてもおいしいんです。

以前皮をむくのが面倒だし、皮にも栄養があるからと思い、皮付きのままスライスして干したことがあります。結果は、いまいちうまく干せませんでした。皮って野菜を乾燥から守る大事な働きがあるんですね。

まだサツマイモはたくさん残っているし、どうしましょう。あと切干大根作りと切干人参作りっていうのもあります。貴重な冬のお休みはこうやって1日1日過ぎてゆくのです。